水道管の凍結防止対策を行いましょう

寒さが厳しくなる冬季(12月~2月)は、気温が氷点下になり水道管の凍結が起こりやすくなり、

最悪の場合破裂しご家庭の水道利用に不便が生じるだけでなく、所有者であるお客様が費用を負担することになってしまいます。

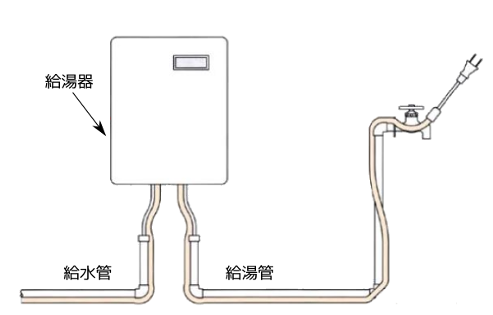

給水管や給湯管の凍結予防対策をするようにしましょう。

屋外の水道管、給湯器まわりは特に要注意!

凍結しやすい条件として、下記が挙げられます。

- 保温対策のされていない露出した配管のある場所

- 風通しの良い場所

- 北向きで日陰になる場所

また、給湯器を使用している場合、地中から出た水道管が、給湯器に接続するまでのむき出しになっている場所も要注意です。

凍結から水道管を守りましょう!

凍結の予防対策には、主に下記の3つの方法があります。

1.水道管の中の水を抜く

水道管内の水を空にしておけば水が凍ることはありません。翌朝の冷え込みが予想される際や、水道を数日間使用しない場合には、水道管の水抜き作業をしておくと安心です。

2.水が凍結しないように水道管を保温する

露出している部分を保温材や、タオル・布などで保護しておくだけでも効果がある場合があります。

水道管の保温材は、ホームセンターなどでお買い求めいただけます。

- 保温材を巻き、ビニールテープ下から上へ巻き上げる

- タオルや布を巻き、上からビニールをかぶせる

せっかく保温しても、保温材が濡れて凍ってしまっては、水道管をより冷やしてしまうことになります。

濡れても大丈夫なように、保温した上から保護してあげることが大切です。

夜間の冷たい外気にさらされない工夫をしましょう。

3.水道管のなかの水を流れたままの状態にする

水道管のなかの水が常に流れた状態であれば、水は凍りにくくなります。

就寝前に蛇口から水を少量出しておくことで、凍結を予防できる場合もあります。

流し続ける水の量は鉛筆の芯ぐらいを目安にしてください。

※出した分の水については、水道料金がかかるので出し過ぎにはご注意ください。

お湯を出しっ放しにすると、ガスの安全装置が作動する可能性がありますので、水側を出すようにお願いします。

~ 水を流したままにするならここ!当社でのおすすめ ~

お風呂の栓をしておけば浴槽に水を溜めることができ、実際に凍らなかった場合でも、入浴の際に利用できるので、溜めた水をムダにすることもありません。

それでも凍結してしまったら…

いろいろと予防対策方法をご紹介しましたが、絶対に凍結しないというわけではありません。

万が一凍結してしまった場合の対策をご紹介します。

基本は放っておく

水道管の中の水が凍ってしまっても、できることはあまりありません。

外気温が上がって内部の水が溶けるまで待つしかないのです。

蛇口を少し開けて待ちましょう。出なかった水がでるようになったことで溶けだしたことを確認することができます。

~ 少しでも早く水が使いたい場合の応急処置 ~

凍結した部分にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かします。

◆水は出るがお湯が出ない場合

給湯器の給水管が凍結している可能性があります。

給水管部分にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけてください。

◆水も湯も出ない場合

凍結している場所がわからないので、一通りの作業を試していただく必要があります。

露出している水道管(水道メーター付近、給湯器付近)や蛇口にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけてください。

※いきなり熱湯とかけると、水道管や蛇口が変形したり、破裂することがあるのでご注意ください。

水道管が破裂している恐れもあります

『蛇口をひねっても水がでない=水道管が凍結している』というわけではありません。

水道管が凍結により膨張した結果、破裂してしまっている恐れもあります。

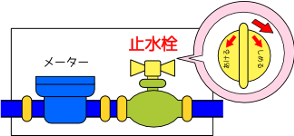

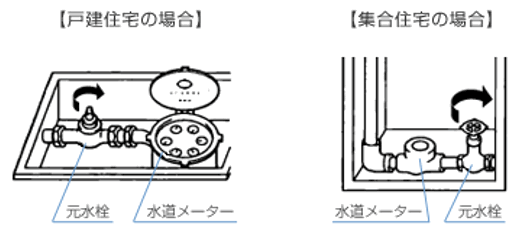

まず、ずべての止水栓を閉めた後、家の外に出て水道メーターを確認しましょう。

水を使用していないのにメーターの羽根車が回転している場合は、すぐにメーターボックス内の

止水栓を閉めたうえ弊社までご連絡ください。

※アパートなどの場合は、大家さん、管理会社などへ連絡してください。

水抜き作業の正しいやり方

水抜きとは、水抜き栓(不凍栓)を利用して水道管の水を抜くことです。

とても簡単な方法なのですが、面倒なので行わないという方がほどんどのようです。

少しの手間を惜しまず、ぜひ実践してみてください。

水抜き作業の手順

①屋外の水道メーターボックスの蓋を開け、止水栓を閉めます。

②室内に戻り、蛇口を開けて水が止まっていることを確認します。

③一番低いところの蛇口(散水栓)と、もう1カ所(どこでも大丈夫です)蛇口を開けます。

④高低差を利用して、少しずつ水が抜けていきます。

※水が抜けきっても開けたままにしたおきます。

⑤気温が上がってきたら、蛇口を少し開けた状態でメーターボックス内の止水栓を開けます。

※完全に閉めた状態で通水すると、配管の中にたまった空気が水圧によって押し出され、蛇口をひねった際に水が跳ね散ることがあります。

他にもこんな凍結対策があります

費用がかかる対策方法ですが、絶対に凍結させたくないという方におすすめな方法です。

※弊社でも取り扱っております。

屋外の露出水栓を取替えて凍結対策!

不凍コマ付万能ホーム水栓(ミヤコ社製)

なんと、製品内部に温度を感知してくれる部品が内蔵されているんです。

水栓本体の温度が約1.7度を下回るとほんの少し弁が開き、給水管内の水をながすことで、凍結を防止します。

4.5度まで温度が上がると弁は閉じる仕組みになっているので、水が出っ放しになることはありません。

※厳寒地では別の対策が必要になる場合があります。

不凍水栓柱(カクダイ社製)

水栓柱の水抜きハンドルを開け、蛇口(給水金具)を開くことで簡単に水抜きをすることができます。

給水管内の水は地中に排出されるので、地盤も悪くなりません。

※水はけの悪い土壌では、十分に排水ができないため凍結する恐れがあります。

屋外の露出給水管の保温強化で凍結対策!

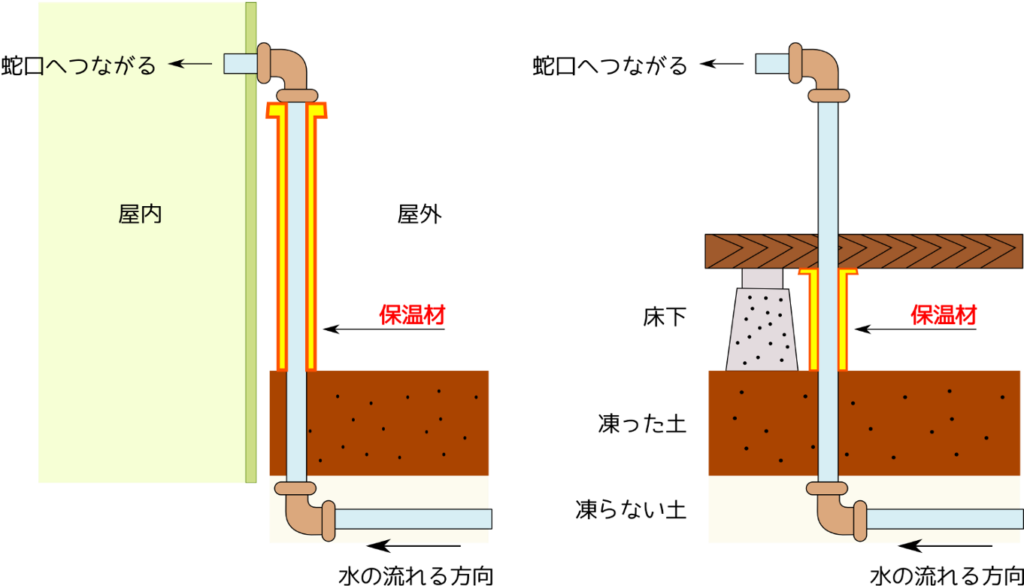

露出配管に保温材を巻きつける

①屋外の露出配管

土中から露出し屋内へつながる場所や、給湯器へつながる給水管は、夜間の冷たい風にさらされている状態です。保温材が巻いてあっても、劣化しているようでしたら取替をおすすめいたします。

②床下の露出配管

日々の生活の中で、わたしたちが目にすることのない床下の配管ですが、露出しているわずかな部分から凍結を引き起こす原因になる場合があります。

露出配管に電気ヒーターを巻きつける

露出配管に電気ヒーターが内蔵されているコードを巻きつけ、電熱によって暖めるものです。

岡山県でも北部の地域では使用されているようが、その他の地域ではそれほど寒くならないので

費用対効果がうすくなるので、上記のように保温材を巻いているご家庭が多いようです。